相馬御厨の三重の権利構造【稲毛新聞2025年9月号】

336

2025/8/29

千葉一族盛衰記 第二十八話 作/けやき家こもん

相馬御厨の権利の行方

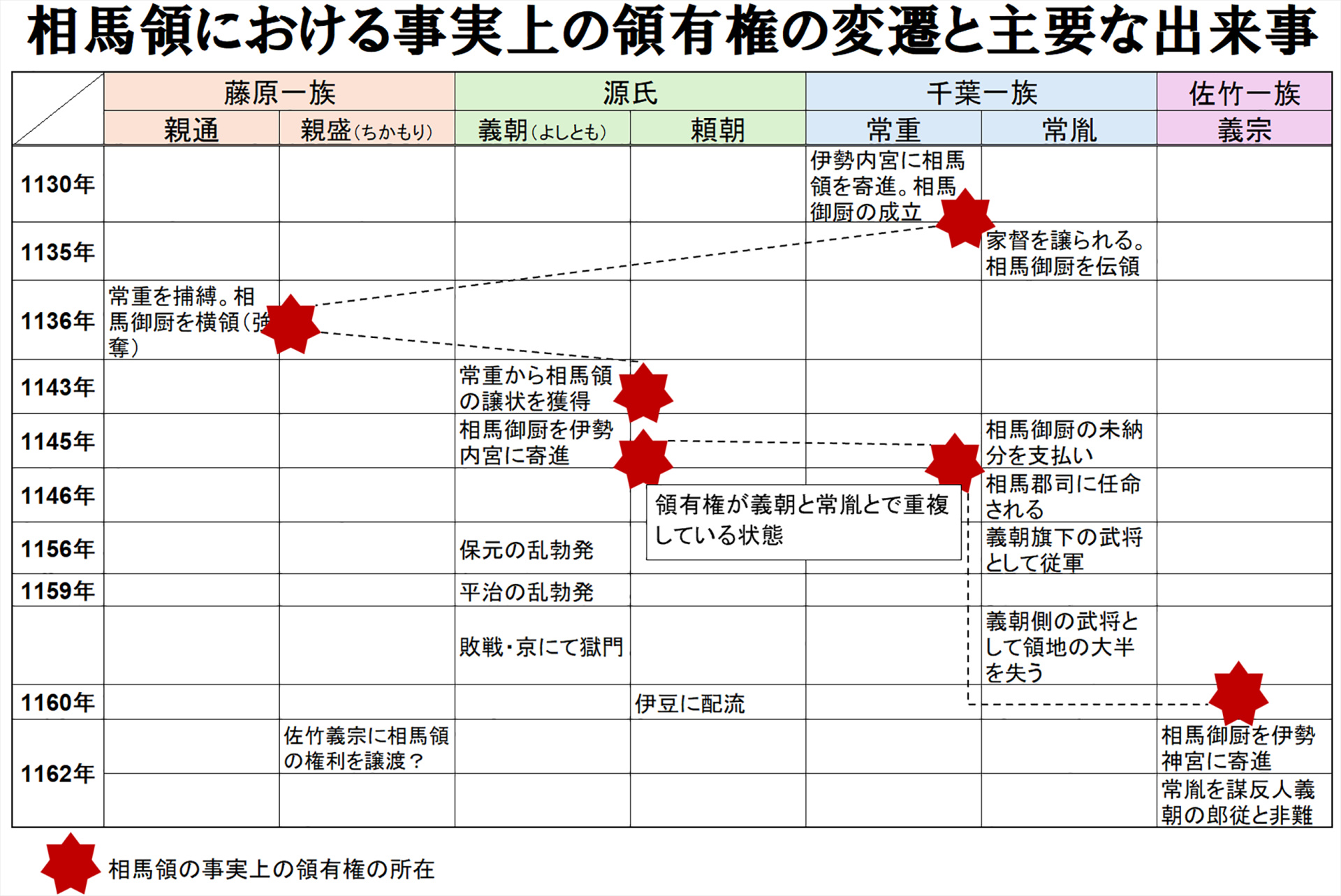

源義朝が相馬御厨を内宮に寄進したのが1145年。同年、常胤は相馬御厨について、父の代にため込んだ未納分を一気に内宮に寄進しています。またその翌年、常胤はその寄進の結果相馬の郡司に任命されてもいます。となると、この段階では、相馬御厨は義朝と常胤の双方に権利があるようにみえます。

さらにいえば、それからさかのぼること約10年の1136年、藤原親通は常胤の父である常重を捕縛し、相馬御厨を横領しています。その意味では、1146年当時の相馬御厨は、藤原親通、源義朝、千葉常胤の「三重の権利構造」が錯綜する典型的な荘園紛争地帯といえます。 そこでもう一度この時代に起きた出来事を概観し、状況を分析します。

さらにいえば、それからさかのぼること約10年の1136年、藤原親通は常胤の父である常重を捕縛し、相馬御厨を横領しています。その意味では、1146年当時の相馬御厨は、藤原親通、源義朝、千葉常胤の「三重の権利構造」が錯綜する典型的な荘園紛争地帯といえます。 そこでもう一度この時代に起きた出来事を概観し、状況を分析します。

相馬御厨の権利構造

●藤原親通(国司)による横領(1136年)

保延2年、官物未納を理由に千葉常重を捕縛し、相馬郷・立花郷を「新券」によって私領化しました。親通の行為は、この時代の国司の強い権力を利用した、半ば強権的な領地収奪でした。

●源義朝による寄進(1145年)

康治2年、常重から「圧状」を責め取って、相馬御厨を伊勢神宮に寄進しました。ただしこの「圧状」は違法性が高く、伊勢神宮側もその効力を疑問視していたようです。また、この時の義朝の寄進は、調停的性格を持つという説もありますが、実質的には領地奪取の一環と考えるのが妥当ではないでしょうか。

●千葉常胤による寄進と郡司復帰(1145年~1146年)

義朝の寄進と同年、常胤は未納官物を一括納入し、翌年には郡司職を回復しています。さらに、父常重の「契状」に基づき、伊勢神宮に正式な寄進を行い、加地子・下司職の相伝を認められてもいます。

保延2年、官物未納を理由に千葉常重を捕縛し、相馬郷・立花郷を「新券」によって私領化しました。親通の行為は、この時代の国司の強い権力を利用した、半ば強権的な領地収奪でした。

●源義朝による寄進(1145年)

康治2年、常重から「圧状」を責め取って、相馬御厨を伊勢神宮に寄進しました。ただしこの「圧状」は違法性が高く、伊勢神宮側もその効力を疑問視していたようです。また、この時の義朝の寄進は、調停的性格を持つという説もありますが、実質的には領地奪取の一環と考えるのが妥当ではないでしょうか。

●千葉常胤による寄進と郡司復帰(1145年~1146年)

義朝の寄進と同年、常胤は未納官物を一括納入し、翌年には郡司職を回復しています。さらに、父常重の「契状」に基づき、伊勢神宮に正式な寄進を行い、加地子・下司職の相伝を認められてもいます。

三者の権利が交錯する「重層的領有」を分析

この時期の相馬御厨は、以下のような特徴を持つと考えられます。

●形式的寄進vs実質的支配

義朝の寄進は形式的には成立しているが、実質的な徴税や支配は常胤が担っていた可能性が高い。

●国司の権限の限界

藤原親通の横領は国司権限の濫用であり、中央貴族の権威を背景にしたものだが、

地元豪族の反撃によって実効性を失いつつある。

●在地領主の台頭

常胤は合法的手段(官物納入・寄進)によって領地を回復し、

在地支配の正統性を確立していく。

このように、相馬御厨は、中央と地方、形式と実効、法と武力が交錯する場となっていたのです。

●形式的寄進vs実質的支配

義朝の寄進は形式的には成立しているが、実質的な徴税や支配は常胤が担っていた可能性が高い。

●国司の権限の限界

藤原親通の横領は国司権限の濫用であり、中央貴族の権威を背景にしたものだが、

地元豪族の反撃によって実効性を失いつつある。

●在地領主の台頭

常胤は合法的手段(官物納入・寄進)によって領地を回復し、

在地支配の正統性を確立していく。

このように、相馬御厨は、中央と地方、形式と実効、法と武力が交錯する場となっていたのです。

【著者プロフィール】

歴史噺家 けやき家こもん

昭和46年佐倉市生まれ。郷土史や伝説をわかりやすく、楽しく伝える目的で、落語調で歴史を語る「歴史噺家」として活動。著書に「佐倉市域の歴史と伝説」がある。

歴史噺家 けやき家こもん

昭和46年佐倉市生まれ。郷土史や伝説をわかりやすく、楽しく伝える目的で、落語調で歴史を語る「歴史噺家」として活動。著書に「佐倉市域の歴史と伝説」がある。

このまとめ記事の作者

ログインしてコメントしよう!